浑仪结构简化模型

浑仪是中国古代测量天体位置的重要仪器。它的基本结构是一个支柱,上面安装多个有刻度的圆环,中间设有观测天体的窥管。沈括在《浑仪议》中批评了前人制造浑仪中不合理的地方,提出了几个改进的措施。其中最重要的两条是取消月道环和放大窥管口径。月环不能正确显示月球运动的轨迹,而且遮蔽了仪器中的窥管,沈括认为这是一件虚设无用之物,应该取消。

沈括的浑仪革新

浑 仪的改进和完善,经历了一个由简而繁,而又由繁而简的历程。从汉代到北宋,浑仪的环数不断增加。多重环结构的浑仪虽是一杰出的创造,在天文学史上也起过重要的作用,但其自身也存在着两大缺陷。一是要把这么多的圆环组装得中心都相重合,十分困难,因而易产生中心差,造成观测的偏差。一是每个环都会遮蔽一定的天区,环数越多,遮蔽的天区也越大,这就妨碍观测,降低使用效率.

为解决这两个缺陷,从北宋起即开始探索浑仪的简化途径。这个浑仪改革的途径由北宋的沈括开辟,元代的郭守敬完成。沈括由两个方面进行改革,一是取消白道环,借助数学方法来推算月亮的位置;一是改变一些环的位置,使遮蔽的天区尽量减少。

原文(节选): “旧仪规矩舛错,环器掩蔽天区。今去月道、白道诸环,专以赤道为纲,极星离天极三度有奇,窥管径三寸,视界益广。” ——《梦溪笔谈》卷二十四《杂志一》

旧浑仪结构复杂,环圈遮蔽观测视野。现取消月道环等冗余部件,以赤道坐标系为核心,窥管口径扩大至三寸,观测范围显著扩展。沈括简化浑仪结构,聚焦赤道坐标观测,为元代郭守敬“简仪”奠定基础。

极星定位与天体运行研究

沈 括通过实测修正了北极星与北天极的偏差值,比祖暅更精确,其结论与今天测量的1.1度误差(因岁差变化)具有历史合理性.

针对汉代透光铜镜(背面花纹在光照下投射到墙面),沈括推测其透光源于铸造时薄厚不均导致的镜面微曲,使得反射光分布形成图案。这一推论虽未完全揭示物理机制,但启发了后世研究,被认为是金属表面应力与光学效应的早期探索。《梦溪笔谈》中记载的光学知识原文及解析如下:

原文(节选):汉以前皆以北辰居天中,故谓之极星,故谓之极星,自祖亘以机衡考验天极不动外,乃在极星之末犹一度有余。熙宁中,余受诏典领历官,杂考星历,以机衡求极星。初夜在窥管中,少时復出,以此知窥管小,不能容极星游转,乃稍稍展窥管候之。凡历三月,极星方游于窥管之内,常见不隐,然后知天极不动处,远极星犹三度有余。” ——《梦溪笔谈》《象数一》

译文:汉朝以前,人们都认为北极星在天空的正中,所以称它为“极星”。自从北齐祖亘用玑衡考察北天极,才发现是在极星末部1度多的地方。熙宁年间,我奉诏令主管历官,多方面考察星象和历法。我用巩衡观察北极星,夜晚开始时从窥管中还可看到极星,过了一会就到窥管外面了,因此知道窥管大小,不能容纳极星运转的情况,于是稍为扩大窥管再观察它,一共经过3个月,极星才在窥管范围内运行,再也不移到窥管外面了,这才知道北天极是在离极星3度多的地方。

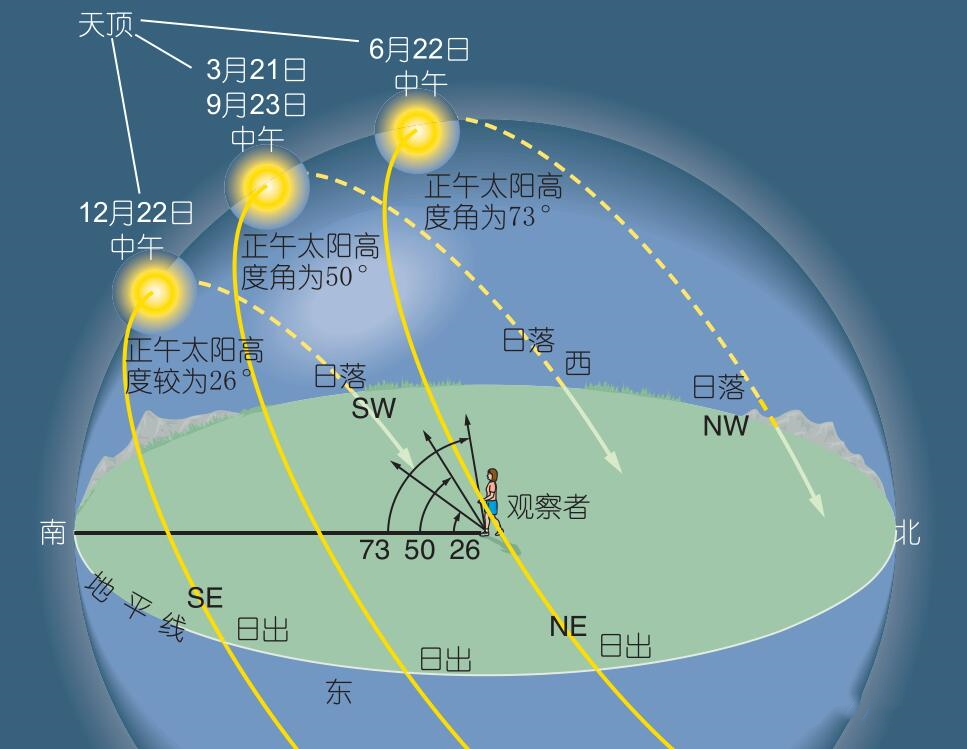

太阳运动研究

沈 括通过实测数据否定正圆模型,并构建速度差异与轨道形状的关联理论,其成果可视为椭圆轨道学说的雏形.

原文(节选):黄道环天正圜。圜之为体,循之则其妥至均,不均不能中规衡;绝之则有舒有数,无舒数则不能成妥。以圜法相荡而得衰,则衰无不均;以妥法相荡而得差,则差有疏数。” ——《梦溪笔谈》《象数一》

黄道环绕天体是一个正圆,圆是它的本体,依照回来计算就会是稳妥平衡的,如果不平衡就不能用圆规来衡量。分开来看,太阳运行有慢有快,没有快慢就不会平稳。用圆法计算会得到差,那差无不是均等的;用稳妥的方法计算也舍得到差,那差就会有大有小。

十二气历:革新传统历法的科学构想

十 二气历是北宋科学家沈括创制的一种与现今阳历相似的历法。沈括在《补笔谈》中提出废除传统阴阳合历,以二十四节气为核心,将一年划分为十二个月,每月对应两个节气(如立春为正月首日,惊蛰为二月首日)。每月固定为30天或31天(大月31天、小月30天),全年365或366天,彻底取消闰月.

二十四节气的设置方法,最初是把太阳的一个回归年长度分成24等分,均匀地分布于一年之中。这种方法称为平气法,在传统历法中一直沿用至1644年,北宋当时采用的当然也是平气法。

后人认为,沈括的十二气历,比现今使用的格里历(公历)更科学,更理想。比如,格里历的年首(元旦)没有天文意义,但立春放在年首就有天文意义。其二是格里历月与月的天数最多会相差3天,而且大月与小月的排列没有规律性。但十二气历大月小月仅相差1天,而且排列有规律性。