雁荡山实景图

沈括通过考察浙江雁荡山奇峰,提出其地貌由“大水冲激,沙土尽去”的流水侵蚀作用形成,并类比解释了西北黄土高原地形成因。这一理论比1785年赫顿在《地球理论》中的论述早700年,成为现代侵蚀地貌学的先驱。沈括的地理思想,主要表现在他对许多自然地理现象的科学观察和正确解释。包括流水侵蚀、海陆变迁与华北平原成因、古环境变迁、植物地理分布的制约因素等方面。

华北平原成因的科学解释

沈括通过考察太行山岩层中的螺蚌壳化石及卵形砾石分布,首次提出华北平原是由黄河、滹沱河等河流携带泥沙冲积形成的。这一理论比欧洲地质学家赫顿(18世纪)的类似观点早约700年,并首次将化石与地质环境变迁结合,纠正了传统“沧海桑田”的模糊认知,奠定了冲积平原学说的基础。

原文(节选): “予奉使河北,边太行而北,山崖之间,往往衔螺蚌壳及石子如鸟卵者,横亘石壁如带,此乃昔之海滨,今东距海近千里。所谓大陆者,皆浊流所湮耳。……凡大河、漳水、滹、沱、涿水、桑乾之类,悉是浊流。今关、陕以西,水行地中,不减百余尺,其泥岁东流,皆为大陆之土,此理必然。” ——《梦溪笔谈》卷二十四

译文:我奉命出使河北察访,沿着太行山北行,山崖的岩石间往往夹杂着螺蚌壳及像鸟卵的石子,横亘在石壁上像带子。这里应是昔日的海滨,而现在东距大海已有近千里。所谓大陆,看来都是由重浊的泥沙积淀而成的。古史记载尧杀鲧于羽山,旧说羽山在东海中,而现在却在陆地上。凡黄河、漳水、滹沱、涿水、桑干等河流,全都是浑浊的水流。现在关陕以西,水在低于地面的峡谷中流动,最深处不下百余尺,所携带的泥沙每年向东流,都成为造大陆的泥土,大陆由此形成也就是必然之理。

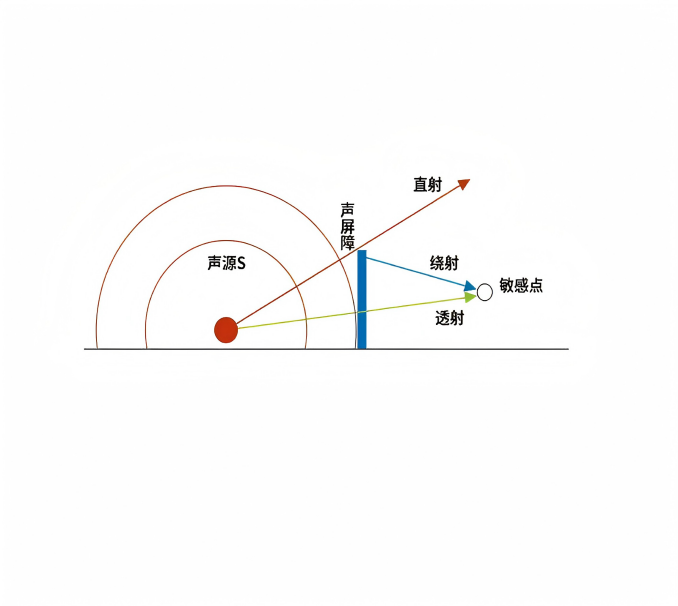

流水侵蚀学说的确立

沈括在浙江雁荡山发现奇峰顶部齐平的现象,推断其由“大水冲激,沙土尽去”的流水侵蚀作用形成。他进一步将这一原理推广至西北黄土高原,解释其“立土百尺”的独特地貌,揭示了侵蚀作用的普遍性。这一理论比赫顿在《地球理论》中的系统阐述早700年,成为现代侵蚀地貌学的先驱。

原文(节选): “原其理,当是为谷中大水冲激,沙土尽去,唯巨石岿然挺立耳。如大小龙湫、水帘、初月谷之类,皆是水凿之穴。” ——《梦溪笔谈》

译文:推究它(形成)的道理,应当是被山谷里的大水冲刷,沙土都冲走了,唯独(剩下这些)巨大的岩石巍然挺立(在那里)。像大小龙湫、水帘、初月谷之类,(也)都(是)水流冲刷(而成)的洞穴。

古气候与化石研究

沈括通过化石记录推断古代环境变迁,例如发现竹笋状化石推断当地曾为湿润气候区,并认识到化石是古代生物的遗迹。这一发现比文艺复兴时期达·芬奇对化石的研究早400余年。

原文(节选):近岁延州永宁关大河岸崩,入地数十尺,土下得竹笋一林,凡数百茎,根干相连,悉化为石。适有中人过,亦取数茎去,云欲进呈。延郡素无竹,此入在数十尺土下,不知其何代物,无乃旷古以前,地卑气湿而宜竹耶? ——《梦溪笔谈》卷二十一《异事》

译文:近些年来延州永宁关附近的黄河河堤崩溃,入地几十尺的地方,出现了一片竹笋林,共几百株,根茎相连,都化成了石头。恰逢有宦官从此处经过,也拿了几株离去,想要将其呈献给皇帝。延州地区素来没有竹子,而这一片竹笋埋在地下几十尺的地方,不知道是哪个朝代的东西,难道是在旷古之前,此处地势低下空气潮湿而比较适合竹子的生长吗?

沈括还详细记录了各地发现的化石、并根据化石来推究古代气候的变迁,解释虹的大气折射现象,科学地描述了龙卷风生成的原因、形态和破坏威力,用月亮的盈亏来论证日、月的形状及海潮与月球的关系等等。沈括对自然地理的研究,在许多方面都走在了当时世界的前列。

沈括记录并解释山谷回声、雷声传播等现象,提出“声波遇障反射”的初步概念。在《梦溪笔谈》中系统论述音阶频率比例,为十二平均律的提出奠定基础。

地图学研究

沈括历时12年编绘的《天下州县图》包含20幅地图,其中全国总图比例尺达九十万分之一,采用“分率、准望、互融、傍验、高下、方斜、迂直”九大制图原则。他创新性地划分“二十四至”方位(以十二地支、八天干、四卦命名),使地图精度远超前人。该图在南宋战乱中失传,但其技术标准深刻影响了后世地图学发展。

沈括摒弃传统“循路步测”法,首创“飞鸟图”——以直线距离(如鸟飞直达)测量地形,类似现代航空摄影原理。该方法解决了迂回道路导致的测量误差,使地图数据更接近真实地理空间关系。

沈括将河北边防山川地形雕刻于木板,制成中国最早的立体地理模型(“木图”),并推广至边疆各州。该模型比瑞士18世纪的地理模型早700年,兼具军事防御与行政管理功能。他还尝试用蜡、木屑等材料改进模型制作工艺,体现了实验科学精神。