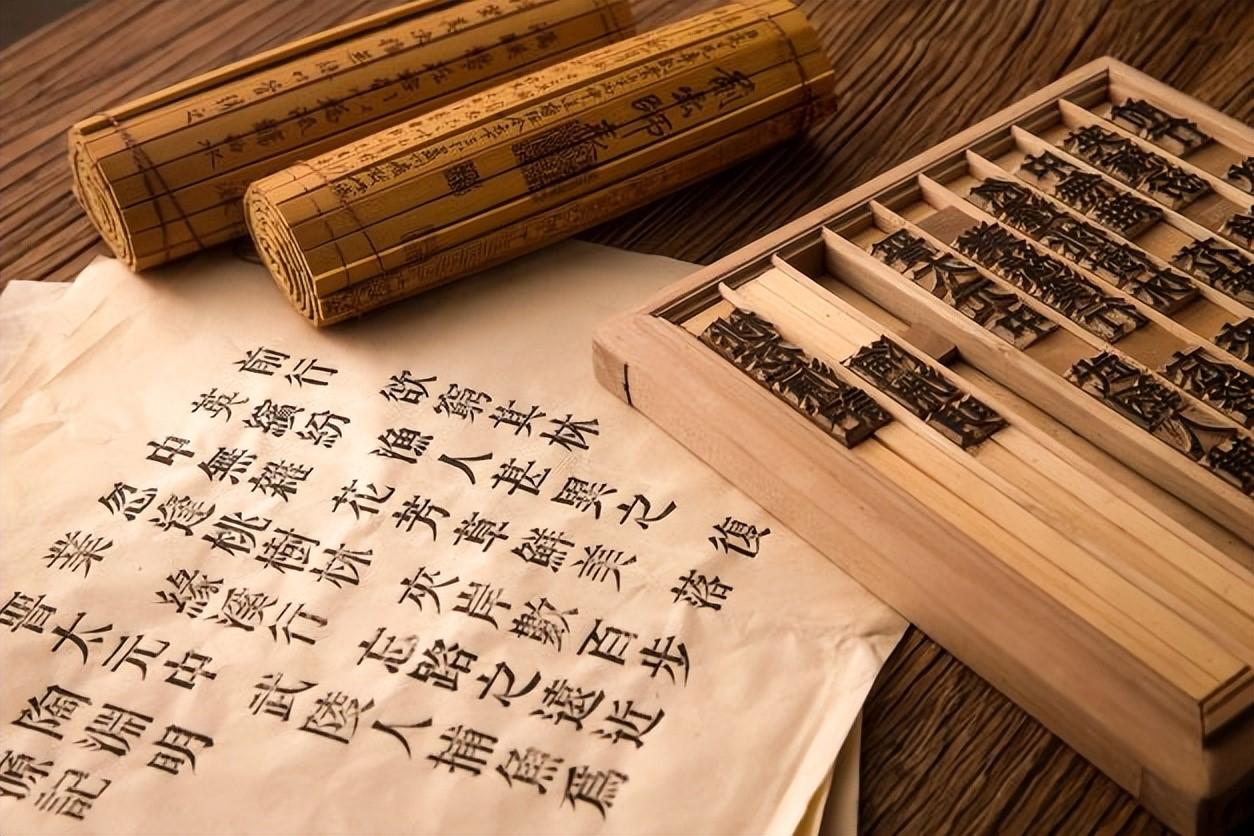

活字印刷术

关于活字印刷的记载首见于宋代著名科学家沈括的《梦溪笔谈》:公元1041~1048年,平民出身的毕昇用胶泥制字,一个字为一个印,用火烧硬,使之成为陶质。排版时先预备一块铁板,铁板上放松香、蜡、纸灰等的混合物,铁板四周围着一个铁框,在铁框内摆满要印的字印,然后用火烘烤,将混合物熔化,与活字块结为一体,趁热用平板在活字上压一下,使字面平整,便可进行印刷。

火药配方的改良与标准化

沈括作为北宋时期的科学家与军事技术专家,在火药武器的研发、生产及技术改良中发挥了关键作用。他通过系统化管理、工艺革新与科学记录,推动火药技术从实验室走向规模化军事应用。

沈括结合实战需求改良火药配方,推动火药武器威力的提升: 优化硝硫炭比例:在《武经总要》记载的原始配方(硝石75%、硫磺10%、木炭15%)基础上,针对不同武器调整配比。例如,蒺藜火球增加硫磺比例以增强燃烧性,霹雳火球提高硝石含量以增强爆炸力。 引入附加成分:在毒药烟球火药中掺入砒霜、巴豆等毒性物质,使其兼具燃烧与毒气杀伤效果。 标准化生产规范:制定火药颗粒研磨、混合及储存的工艺标准,减少批次差异导致的性能波动。

沈括的火药技术革新深刻改变了军事史:其改良的火药配方通过蒙古西征传入阿拉伯地区,最终推动欧洲火器革命。

汴河治理工程

沈括发明“分层筑堰法”,将汴河分段筑堰,逐级测量水位高差,最终测得开封至泗州(今江苏盱眙)河段地势高差为19丈4尺8寸6分(约63.3米),误差仅数寸。这一方法被视为世界水利史上的创举,元代李治评价其精度超越汉唐三倍。

汴河疏浚后,两岸新增良田1.7万顷,粮食产量大幅提升。同时,河道通航能力的改善使漕运效率提高,年运粮量增至600-700万石,支撑北宋经济命脉。

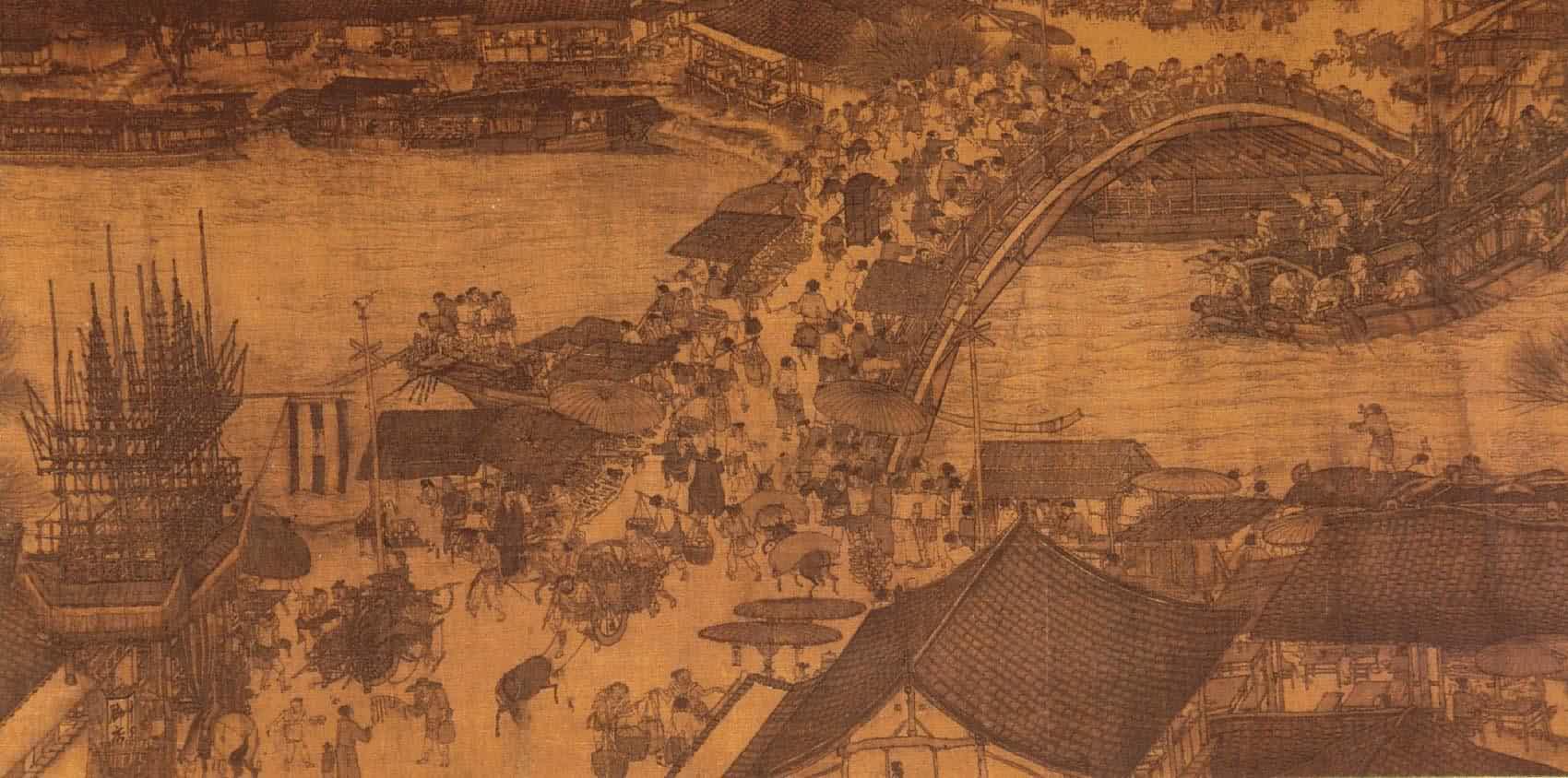

治理后的汴河成为《清明上河图》中商船云集、两岸繁华的见证,直接促进开封作为北宋都城的物资供应与商业繁荣。

清明上河图

万春圩工程

万春圩,是由北宋时期科学家、政治家沈括与其胞兄弟沈披主导修建,是在原旧圩废址上修复完成,记录在沈括所著《万春圩图记》中。

沈披与沈括实地考察后,绘制地形图并设计圩田布局:圩堤周长84里(约42公里),高1丈2尺(约3.6米),底宽6丈(约18米),内部分割为1270顷田地,设置沟渠、水门五座以调节排灌。沈括提出“圩田五说”,系统反驳反对派的五大质疑。

工程完工四年后(1065年),江淮地区遭遇特大洪水,周边千余圩田损毁,唯万春圩安然无恙,保护农田12.7万亩,年增产粟3.6万斛、经济作物收益50余万钱。

沈括的《万春圩图记》成为中国古代圩田理论的经典文献,其“实测-规划-实施”方法论影响元代郭守敬的水利工程。2021年,万春圩作为“江南圩田系统”组成部分被列入中国世界文化遗产预备名单。2001年,万春圩纳入芜当连圩加固工程,按二级堤防标准改造,至今仍是芜湖鸠江区的重要农业与生态区域。