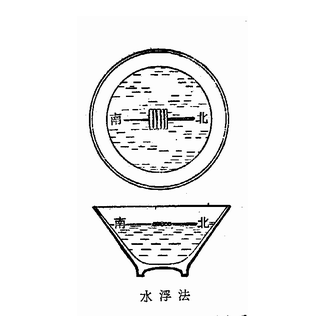

水浮法指南针

水浮法指南针是中国古代四大发明之一——指南针的早期应用形态,其历史可追溯至北宋时期。沈括在《梦溪笔谈》中系统总结了包括水浮法在内的四种指南针制作方法。地球是一个巨大的磁体,其南北磁极与地理南北极存在偏差(地磁偏角)。通过摩擦磁铁或地磁感应法,使钢针磁化成为小磁体,磁针两端分别指向地磁南极(地理北极附近)和地磁北极(地理南极附近)。将磁针置于水面,利用水的浮力减少摩擦,使磁针自由旋转并稳定指向南北。这一设计解决了早期司南(天然磁石勺)体积大、磁性弱、易受震动干扰的问题。

磁学的突破性研究

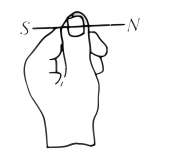

首 次系统记录“以磁石磨针锋”的磁针制作方法,使指南针的普及成为可能。通过实验对比水浮法、碗沿法、指甲法和悬丝法四种装置,指出悬丝法(将磁针悬挂于蚕丝上)稳定性最佳。

通过精确观测磁针指向,提出“磁针能指南,然常微偏东”的结论,比哥伦布1492年发现磁偏角早400余年。这一成果不仅修正了传统方位测量误差,还为后世地磁学研究提供了关键数据。

原文(节选):“方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。水浮多荡摇。指爪及碗唇上皆可为之,运转尤速,但坚滑易坠,不若缕悬为最善。其法取新纩中独茧缕,以芥子许蜡,缀于针腰,无风处悬之,则针常指南。其中有磨而指北者。余家指南、北者皆有之。磁石之指南,犹柏之指西,莫可原其理。” ——《梦溪笔谈》卷二十四《杂志一》

从现在的观点来看,这是一种利用天然磁石的磁场作用,使钢针内部磁畴的排列趋于某一方向,从而使钢针显示出磁性的方法。这种方法比地磁法简单,而且磁化效果比地磁法好,摩擦法的发明不但世界最早,而且为有实用价值的磁指向器的出现,创造了条件。 这是说,用磁石去摩擦缝衣针后,针锋有时指南,也有时指北。从现在的观点来看,磁石都有N和S两个极,磁化时缝衣针针锋的方位不同,则磁化后的指向也就不同。 但沈括并不知道这个道理,他真实的记录了这个现象并坦白承认自己没有做深入思考。以期望后人能进一步探讨。

沈括在电学现象的记录中隐含了对材料导电性的认知:他观察到雷电击中金属(如铜镜、刀剑)时,电流通过导致金属熔化,而木材、漆器等非导体仅受热传导影响,未直接损毁。例如,雷击后“漆器银扣者,银熔而漆器不焦”,明确区分了导体(银)与绝缘体(漆)的差异。

光学:成像原理与实用技术的探索

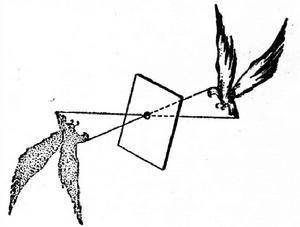

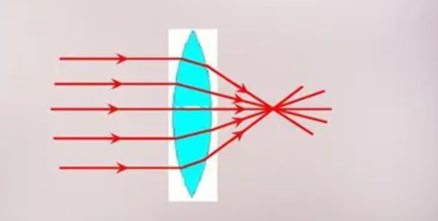

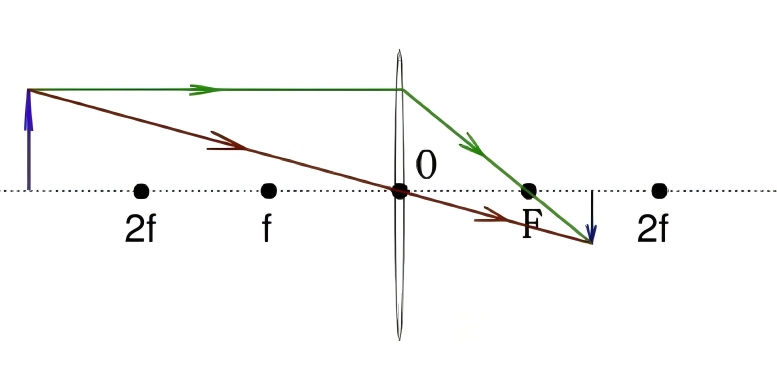

描 述小孔成像“光如琴弦穿穴而过”的直线传播现象。发现凹面镜焦点(“碍”)的位置,提出“离镜面愈远,所照愈小”的成像规律,与现代几何光学原理一致。

针对汉代透光铜镜(背面花纹在光照下投射到墙面),沈括推测其透光源于铸造时薄厚不均导致的镜面微曲,使得反射光分布形成图案。这一推论虽未完全揭示物理机制,但启发了后世研究,被认为是金属表面应力与光学效应的早期探索。《梦溪笔谈》中记载的光学知识原文及解析如下:

原文(节选):“世有透光鉴,鉴背有铭文,凡二十字,字极古,莫能读。以鉴承日光,则背文及二十字皆透在屋壁上,了了分明。人有原其理,以为铸时薄处先冷,唯背文上差厚,后冷而铜缩多。文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。予观之,理诚如是。然余家有三鉴,又见他家所藏,皆是一样,文画铭字无纤异者,形制甚古。唯此一样光透,其他鉴虽至薄者皆莫能透。意古人别自有术。” ——《梦溪笔谈》《器用》

世间有一种透光铜镜,铜镜背面有铭文,共有二十个字,字体极其古老,没人能读出来。用铜镜承受日光,背面的花纹和二十个字就会透射在房屋的墙壁上,清清楚楚。有人推究其中的道理,认为是铸造时薄的地方先冷却,只有背面的铭文处稍微厚一些,冷却得晚,铜收缩得更多。铭文虽然在背面,但镜面上隐隐约约有痕迹,所以在光中显现出来。我看来看去,觉得道理确实如此。但我家有三面铜镜,又见别人家所收藏的铜镜,都是一个模样,图案铭文没有丝毫差异,形制甚古。只有这种能透光,其他铜镜即使最薄的也不能透光。想来古人自有独特的工艺。

首次记载用红油伞过滤日光以观察尸体伤痕的方法,成为中国早期滤光技术的实践案例。

沈括提出“虹乃雨中日影也,日照雨则有之”,指出彩虹是日光通过雨滴折射、反射形成的色散现象,这一结论与现代光学中的彩虹形成机制一致。

在《梦溪笔谈》中,他通过涂粉球体模拟月相变化,用“侧视如钩,对视正圆”的直观方法解释光的投影规律。这种实验方法被用于阐释其他光学现象,例如小孔成像的直线传播特性。

声学:共振现象与地声学的开创性实验

声 学领域的贡献兼具理论深度与实验创新,其研究成果不仅早于西方数百年,还奠定了现代声学理论的基础。

《梦溪笔谈》中阐述的声学知识,包括关于乐律,古乐钟的发声,古琴的制作和传声、共鸣等等,并记载了一个作者精心设计的共振实验。由于弦振动比较微弱,不易观察,他剪了一些纸人放在弦上来做试验。他写道:

原文(节选):“琴瑟皆有应声:宫弦则应少宫,商弦则应少商,其余皆隔四相应。今曲中有声者,须依此用之。欲知此应者,先调弦令和声,乃剪纸人加弦上,鼓其应弦,则纸人跃,他弦即不动。” ——《梦溪笔谈》《补笔谈》

他放一个剪好的小纸人放在少宫或少商弦上,当拨动宫弦或商弦时,在少宫、少商弦上的纸人就跳动了起来,但是拨动其它音调不同的弦时,纸人却一动不动。沈括又在不同的琴上进行实验,他把将纸人放置在另一个乐器上,当两者的发声频率出现相同时,弹动琴弦时,放在另一乐器相应声调位置上的纸人,便跳舞般地摆动着。通过这个实验,沈括充分证明了一个道理:当一个发声体发生振动时,与之频率相同的发声体也会随之振动。沈括称这种现象为“应声”,现代物理学叫“共振”。

沈括通过观察士兵使用皮革箭袋作枕头的现象,提出声波传播的空腔放大理论:声波通过地面传播时衰减较小,箭袋与地面接触增强了振动传递效率。箭袋内部的封闭空间形成共鸣腔,对特定频率声波产生放大作用,类似现代声学中的亥姆霍兹共振原理。这一发现为古代军事侦察和地震前兆探测提供了技术启示,例如通过监听地声异常预测自然灾害。沈括对封闭腔体声学特性的研究,可视为亥姆霍兹共鸣器原理的雏形。